भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में जैन धर्म का स्थान विशिष्ट है। जैन साधु-संतों की तपस्या, अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मानुशासन की मिसालें आज भी जीवन को दिशा देने वाली हैं। इन तमाम मूल्यों और सिद्धांतों का सघन अभ्यास जिस अवधि में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वह है चातुर्मास| वर्षा ऋतु के चार महीनों की वह विशेष अवधि, जब साधु-साध्वियाँ एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं और श्रावक-श्राविकाएँ धर्म में विशेष रुझान के साथ भाग लेते हैं। चातुर्मास केवल एक ऋतु नहीं है; यह साधना का काल है, आत्मचिंतन की घड़ी है, आत्मा की चिकित्सा का अवसर है।

चातुर्मास का आध्यात्मिक सार और साधुओं के लिए उसका महत्व

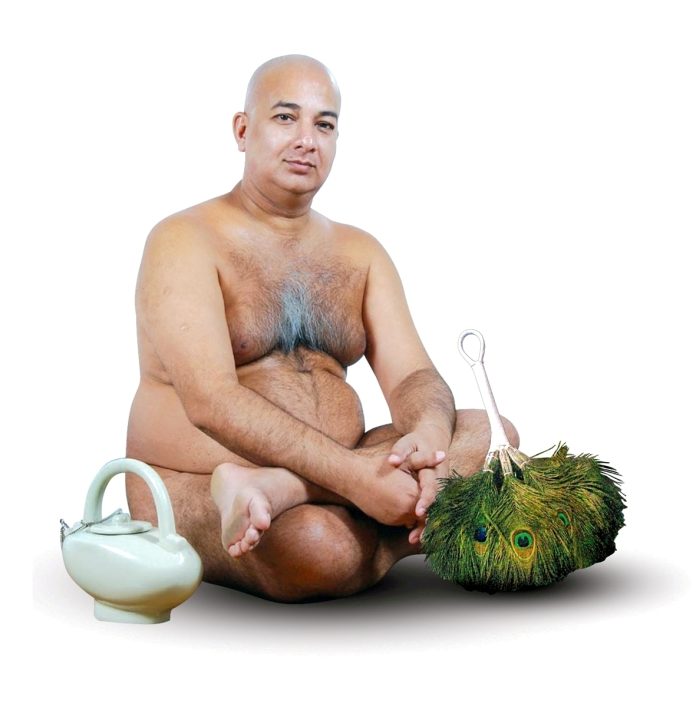

प्राचीन जैन आगमों में चातुर्मास को एक अत्यंत पावन और आवश्यक समय बताया गया है। सामान्यत: दिगम्बर और श्वेताम्बर साधु-संत वर्ष के अधिकांश समय में नगर-नगर, ग्राम-ग्राम विचरण करते हैं। किंतु वर्षा ऋतु में जब धरती पर असंख्य जीवों की उत्पत्ति होती है—जैसे कि कीड़े, पतंगे, सूक्ष्म जीवाणु—तब अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए साधु एक ही स्थान पर ठहर जाते हैं। यही ठहराव ‘चातुर्मास’ कहलाता है।

इस स्थिरता में ही साधना की तीव्रता है। साधु इन महीनों में ध्यान, स्वाध्याय, प्रवचन, प्रत्याख्यान और आत्मानुशासन के माध्यम से अपने तप का विस्तार करते हैं। जैन साधु न केवल स्वयं की साधना में लीन होते हैं, बल्कि समाज को धर्म का प्रकाश भी प्रदान करते हैं। उनका हर प्रवचन, हर उपदेश, हर आचरण समाज के लिए दिशा-दर्शक बनता है।

श्रावक-श्राविकाओं के लिए चातुर्मास का महत्व

जहाँ एक ओर साधु-संत अपनी आत्मा को माँजते हैं, वहीं दूसरी ओर श्रावक-श्राविकाओं के लिए भी यह समय आत्मिक उत्थान का अवसर होता है। चातुर्मास के दौरान जैन समाज में उपवास, प्रतिक्रमण, दशलक्षण पर्व, पर्युषण महापर्व, तपस्याएँ, ध्यान-धारणा, और प्रवचनों की परम्परा होती है। लोग अपने जीवन में संयम लाते हैं—भोजन की सीमाएँ निर्धारित करते हैं, रात्रि भोजन त्यागते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं।

परिवारों में धार्मिक चर्चाएँ होती हैं। छोटे बच्चे भी ‘संयम क्या है’, ‘अहिंसा क्यों ज़रूरी है’, और ‘सत्य की महिमा’ जैसी बातों को समझने लगते हैं। चातुर्मास केवल चार महीनों का आयोजन नहीं होता, यह जीवन के भीतर आध्यात्मिक धड़कन जगाने का काल होता है।

वक्त के साथ बदली चातुर्मास की तस्वीर

हालांकि चातुर्मास की यह परम्परा शताब्दियों से चली आ रही है, लेकिन आज समाज के एक बड़े वर्ग के लिए इसका स्वरूप धुंधला पड़ता जा रहा है। समय, सुविधाएं और सोच तीनों में आया परिवर्तन इस बदलाव के लिए ज़िम्मेदार हैं।

एक समय था जब जैन समाज पूरे वर्ष इस प्रतीक्षा में रहता था कि कौन से साधु हमारे नगर में चातुर्मास करेंगे। मन्दिरों की शोभा बढ़ जाती थी। श्रावक अपनी गृहस्थी की चिंताओं से ऊपर उठकर साधुओं की सेवा और धर्म-अनुष्ठानों में तल्लीन हो जाते थे। साधु के चरण जिस नगर में पड़ते, वहाँ धर्म की वर्षा होती थी।

परन्तु अब स्थिति बदल रही है। कई स्थानों पर मन्दिर समितियाँ चातुर्मास के आयोजन से पीछे हट रही हैं। कारण पूछने पर जवाब मिलता है—“व्यवस्था बहुत कठिन है”, “लोग समय नहीं देते”, “कोई रुचि नहीं लेता”। इन उत्तरों में आधुनिक समाज की धर्म से दूर होती सोच झलकती है।

क्यों घट रही है चातुर्मास की प्रतिष्ठा समाज में?

चातुर्मास की उपेक्षा के पीछे कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं:

- भौतिकवाद की ओर झुकाव – आधुनिक जीवन में व्यावसायिकता, लाभ-हानि, सुविधा और स्वार्थ इतने हावी हो गए हैं कि धर्म अब एक ‘ऐच्छिक’ विकल्प बन गया है, कोई ‘अनिवार्य’ मूल्य नहीं।

- सेवा को बोझ मानना – पहले जहां साधु-संतों की सेवा को सौभाग्य माना जाता था, अब इसे एक सामाजिक या आर्थिक बोझ समझा जाने लगा है।

- सामाजिक विघटन – एक ही समाज के भीतर गुटबाजी, वैचारिक टकराव और निजी अहंकार चातुर्मास जैसे आयोजनों को बाधित कर रहे हैं।

- प्रवचन को महत्व नहीं देना – जहाँ पहले साधु के प्रवचन को ‘जीवन मंत्र’ माना जाता था, आज समाज का बड़ा वर्ग प्रवचन के समय अपने मोबाइल में व्यस्त रहता है।

- साधुओं की बढ़ती आकांक्षाएं – जहां पहले साधु वर्ग का उद्देश्य केवल मनोमंजन का होता था, वहीं आज कहीं ना कहीं मनोरंजन भी हावी होता जा रहा है। एक से बढ़कर एक आयोजनों की श्रृंखला समाज में प्रभावना के स्थान पर उदासीनता ला रही है।

समाज की भूमिका और पुनरुद्धार की आवश्यकता

चातुर्मास को पुनः उसकी गरिमा में स्थापित करने के लिए समाज को जागरूक और सक्रिय होना होगा। यह कार्य केवल मन्दिर समितियों या कुछ बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज की भागीदारी से ही यह संभव है।

समाज को समझना होगा कि चातुर्मास साधुओं के ठहरने मात्र की अवधि नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा को झकझोर कर उसे मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख करने का एक अवसर है।

- युवाओं को जोड़ें: चातुर्मास में धार्मिक शिविरों, स्वाध्याय प्रतियोगिताओं और डिजिटल माध्यमों से युवाओं को जोड़ा जाए।

- मन्दिरों को जीवन्त बनाएं: मन्दिर को केवल पूजन का स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, चर्चा, सेवा और साधना का केन्द्र बनाएं।

- संतों की सेवा को सौभाग्य समझें: जब हम एक साधु को एक स्थान पर ठहरने का आग्रह करते हैं, तो हम केवल किसी अतिथि को आमंत्रित नहीं करते; हम आत्मज्ञान को आमंत्रित करते हैं।

चातुर्मास—धर्म का उत्सव, आत्मा का उत्सव

चातुर्मास केवल परम्परा नहीं, वह चेतना है। वह जागरण है आत्मा का, वह अवसर है मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ाने का। हमें यह समझना होगा कि जैसे वर्षा धरती को सींचती है, वैसे ही चातुर्मास आत्मा को सींचने वाला मौसम है।

समाज जब तक चातुर्मास को केवल “चार महीनों की साधु सेवा” मानता रहेगा, तब तक वह इसके वास्तविक लाभ से वंचित रहेगा। पर जब यह समाज इसे आत्मिक पुनरुत्थान का पर्व मानेगा, तब हर मन्दिर में धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित होगी।

आइए, इस वर्ष के चातुर्मास में हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करें—एक ऐसी शुरुआत जो हमारी आत्मा को जिनवाणी के प्रकाश से आलोकित कर दे।